Un tribunale spagnolo ha condannato la Xunta di Galizia e la Confederación Hidrográfica Miño-Si...

ALLEVAMENTO ED ECOSOSTENIBILITÀ

Gli allevamenti intensivi pongono questioni di sostenibilità ambientale

Come tutte le attività umane, anche l’allevamento intensivo comporta un impatto ambientale. Questo è influenzato principalmente da gestione delle deiezioni zootecniche, emissioni di gas serra, uso intensivo di suolo, deforestazione e consumo di risorse idriche.

D’altra parte, l’agricoltura e la zootecnia intensiva sono indispensabili per la produzione di alimenti in quantità utili a soddisfare le esigenze alimentari della popolazione a prezzi accessibili. Un bilanciamento positivo è possibile se si tiene conto degli aspetti ambientali ed etici e se si sviluppano soluzioni innovative e sostenibili.

L’allevamento, se correttamente e responsabilmente gestito, è infatti uno straordinario fattore di contrasto allo spopolamento delle aree montane e delle colline; una fonte di sostanza organica che evita l’impoverimento dei terreni; un sostegno alla riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti chimici; una possibile fonte di energia alternativa, riservando quindi opportunità economiche e sociali.

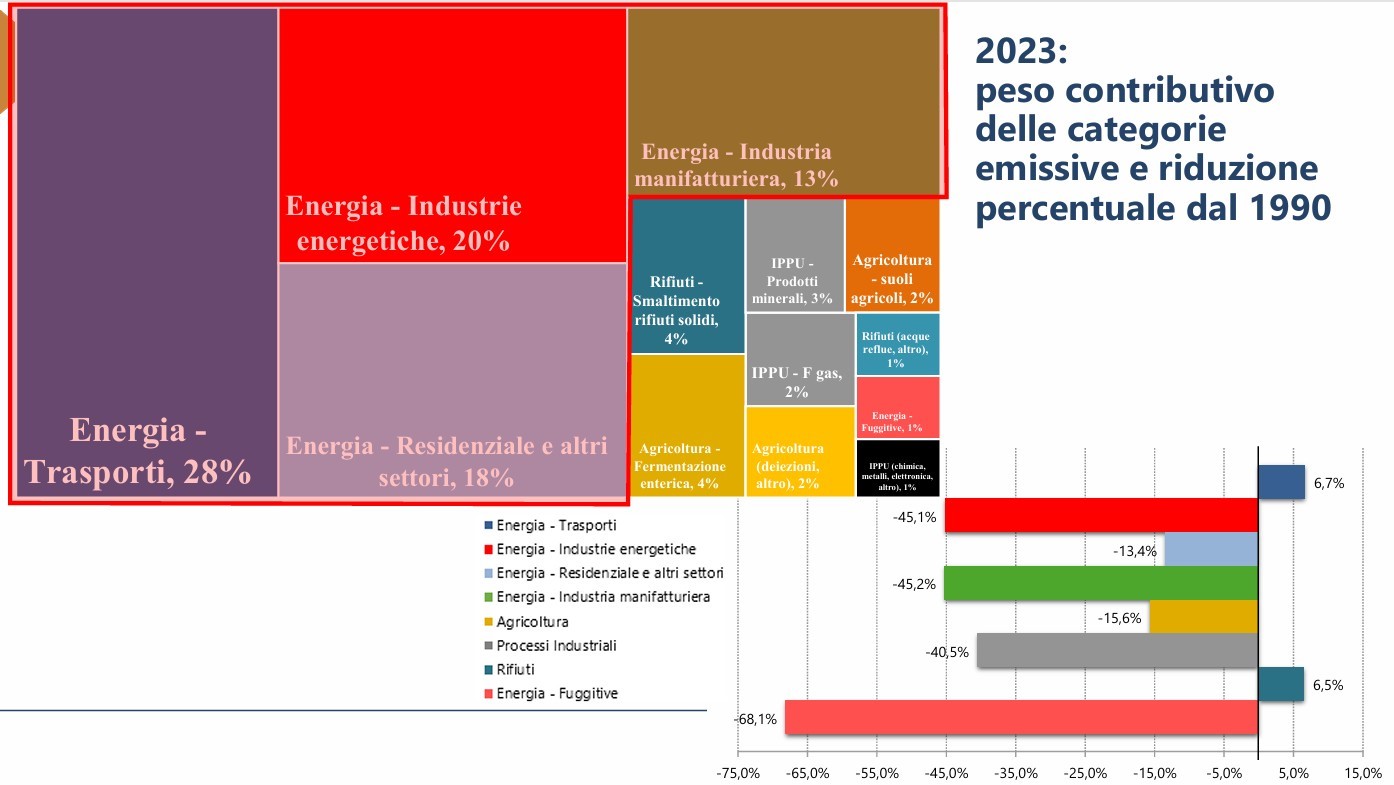

Grafico 1

Gas serra ridotti del 15,6%

Nel suo report annuale 2025 sull’impatto ambientale dell’agricoltura (compreso l’allevamento) in Italia, l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) confronta i dati dal 1990 al 2023. In questi ultimi 33 anni le emissioni di gas serra del settore agricoltura - derivanti dalla gestione degli allevamenti e generate nelle produzioni agricole - presentano una riduzione complessiva del 15,6% (grafico 1). Il miglioramento nel report ISPRA è attribuito a:

- diminuzione a livello nazionale del numero di capi bovini allevati;

- riduzione dell’uso di fertilizzanti azotati sintetici;

- riduzione delle superfici e delle produzioni agricole;

- miglioramenti nella gestione dei reflui zootecnici.

I capi bovini allevati, secondo ISPRA, sono diminuiti nel periodo del 28%, passando da 7,8 a 5,6 milioni di capi. La diminuzione ha interessato soprattutto le vacche da latte, scese del 40%, mentre i bovini da carne si sono ridotti del 22%. In controtendenza, i suini sono aumentati a 9,2 milioni di capi: magroni e grassi sono cresciuti del 10%, mentre il numero di scrofe è sostanzialmente rimasto stabile.

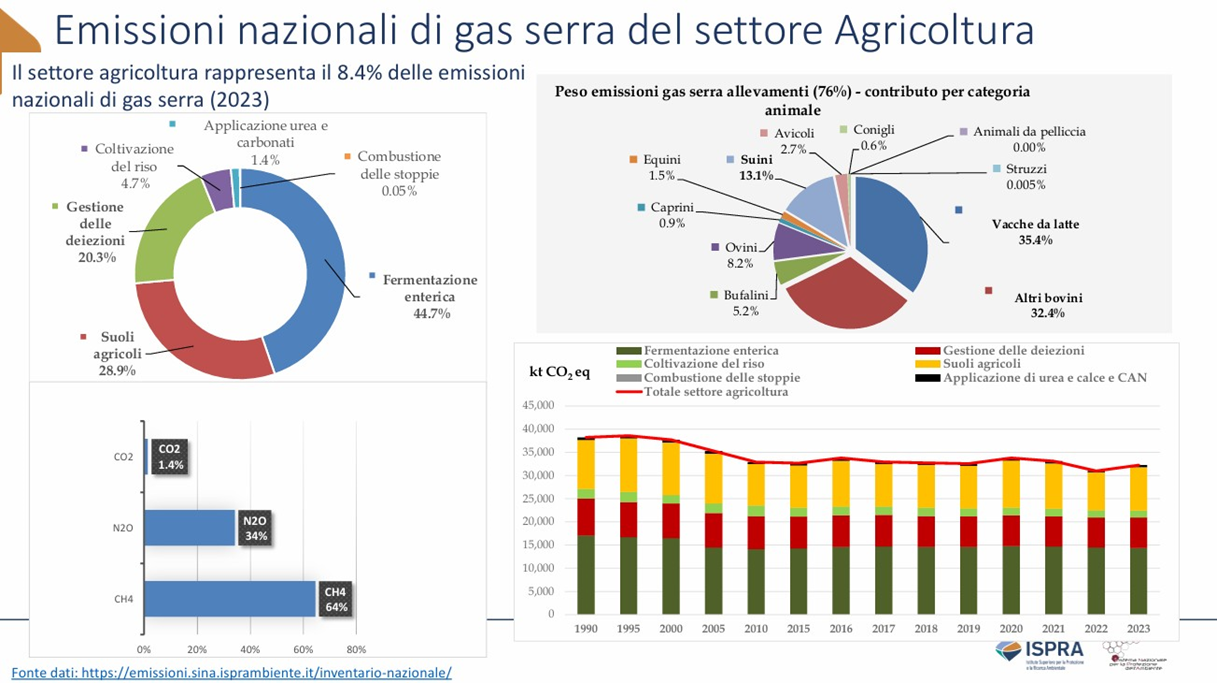

Grafico 2

L’8,4% della produzione nazionale di gas serra

ISPRA è l’ente pubblico di ricerca che in Italia si occupa di protezione ed emergenze ambientali. Sulla base di dati del 2023 i settori produttivi con le maggiori emissioni di gas serra a livello nazionale sono legati ai consumi energetici (grafico 1). Infatti, il 28% è attribuibile ai trasporti, il 20% alle industrie energetiche, il 18% al consumo energetico del settore residenziale e di altri settori collegati e il 13% all’industria manifatturiera.

4%

dovuto alle emissioni di metano derivate dalla fermentazione enterica (in particolare dei ruminanti);

2%

dovuto alle emissioni di metano e protossido di azoto derivanti dal trattamento e dallo stoccaggio dei reflui zootecnici:

2%

dovuto alle emissioni di protossido di azoto derivanti dall’applicazione ai suoli agricoli di apporti azotati, sintetici e organici.

Reflui zootecnici

Le emissioni da trattamento e stoccaggio dei reflui zootecnici rappresentano il 2% circa in assoluto in Italia e il 20% delle emissioni agricole nazionali. Dal 1990 al 2023 sono diminuite del 18%. Di queste emissioni, il 74% è costituito da metano, di cui il 90% prodotto da bovini e suini, mentre il restante 26% è composto da protossido di azoto, di cui l’88% attribuibile a bovini, suini e avicoli. La riduzione complessiva è dovuta a una diminuzione dell’11% del metano e del 33% del protossido di azoto.

La riduzione dell’impatto dei reflui zootecnici negli ultimi 33 anni è dato da:

- diminuzione del numero di capi zootecnici allevati;

- adozione di misure per ridurre le emissioni di ammoniaca dai reflui zootecnici.

- incremento della produzione di biogas alimentato con reflui zootecnici.

La digestione anaerobica, ben gestita attraverso i digestori, consente di trattenere il metano prodotto dalla decomposizione dei reflui, evitando la sua dispersione in atmosfera e recuperandolo per la produzione di energia. Questo processo limita le emissioni di protossido di azoto, derivanti dalla nitrificazione e denitrificazione. La quota di reflui zootecnici trattati con questa tecnologia è considerata ancora bassa, circa 15 milioni di tonnellate, ovvero il 14% della produzione totale. Sarebbe invece auspicabile raggiungere livelli più elevati, intorno al 40-50%. Le misure di riduzione delle emissioni di ammoniaca durante le attività di stoccaggio e spandimento riducono indirettamente anche le emissioni di protossido di azoto.

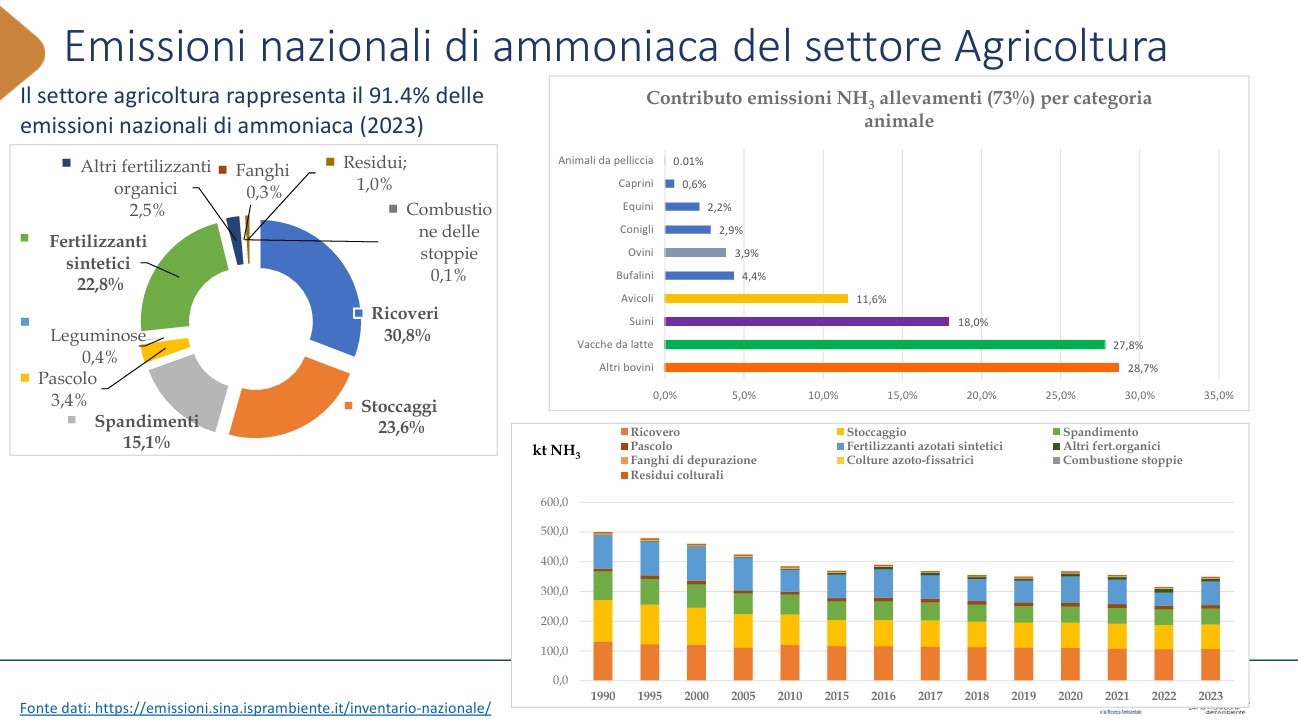

Grafico 3

Emissioni di protossido di azoto dai suoli agricoli

Le principali fonti di emissione di protossido di azoto dai suoli agricoli sono costituite da:

- apporti di azoto da fertilizzanti sintetici: costituiscono il 29% delle emissioni dirette dai suoli agricoli;

- residui colturali: per il 27%;

- reflui zootecnici: per il 24%.

Altri contributi di entità inferiore provengono da pascolo, fertilizzanti organici, suoli organici e fanghi di depurazione.

Tra il 1990 e il 2023 in Italia, si è avuta una riduzione del 36% nell’uso stimato di fertilizzanti sintetici e una riduzione del 21% nelle emissioni da spandimento dei reflui, mentre è aumentata la tecnica agronomica di incorporazione di residui colturali nei suoli.

Gli obiettivi dell’unione europea

Il Green Deal o Patto Verde Europeo è il piano d’azione dell’Unione europea che mira a rendere l’UE climaticamente neutra entro il 2050 grazie a un insieme di iniziative politiche. La strategia “Farm to fork” – in italiano: “Dal produttore al consumatore” - costituisce la principale iniziativa per il settore agricolo. Quindi, Green Deal e Farm to Fork insieme tratteggiano gli obiettivi specifici per il raggiungimento dell’obiettivo, che per il settore zootecnico possono essere riassunti in tre percorsi:

- riduzione dell’impatto ambientale;

- miglioramento del benessere animale;

- riduzione degli antimicrobici grazie a un utilizzo responsabile.

La politica agricola comune europea mira alla mitigazione di questi aspetti ed è orientata da un approccio One-Health, che riconosce l’esistenza del legame indissolubile tra la salute dell’uomo e dell’ambiente - inteso come del mondo animale e vegetale -. Agricoltura e zootecnia sono gli indispensabili fornitori di cibo per la popolazione umana ed è quindi strategico conservare una quota di produzione nazionale e locale anche alla luce degli eventi straordinari che si sono verificati negli ultimi anni (pandemie, guerre e calamità naturali).

Approfondimenti

Visita il sito del progetto europeo Nutri Know sullo sviluppo delle pratiche di gestione dei nutrienti in agricoltura: www.nutri-know.eu

Scopri i progetti realizzati in aziende zootecniche dell’Emilia-Romagna: https://www.nutri-know.eu/operational-group/?location=emilia-romagna-italy

Forse potrebbe interessarti anche

All'interno di questa sezione

Notizie recenti sul tema Ambiente

Galizia sotto accusa: macro-allevamenti e acqua tossica, violato il diritto alla vita

La Commissione europea adotta il Patto Europeo per gli Oceani

La Commissione europea ha approvato il nuovo Patto Europeo per gli Oceani, un’iniziativa strate...

L’importanza di rendere accessibili i dati della biodiversità

Monitorare la biodiversità in modo efficace è fondamentale per affrontare la crisi ambientale. ...